2005年から毎年開催され、今回で13回目を迎えた矯正歯科治療中の方を対象にした笑顔のフォトコンテスト「ブレース スマイル コンテスト」。

今回のトレンドウォッチでは、去る2月21日(水)に行われた表彰式の様子と受賞者の声をご紹介。

矯正歯科治療によって生まれる”輝く笑顔”の秘密に迫ります!

(記事作成 2018年3月25日)

取材・文:冨部志保子(編集・ライター)

激戦を勝ち抜き、受賞作品が選ばれるまで

■応募総数はこれまでで最高の470点!

キレイな歯並び目指して始める矯正歯科治療。

その治療期間は、いうなれば”なりたい自分”になるための前向きな期間。そのため、日ごとに歯並びが整ってくると、たとえブレース(矯正装置)がついていても、笑顔の輝きはどんどん増えていきます。

そんな治療中のスマイルフォトを募集するのが、「ブレース スマイル コンテスト」(以下「ブレスマ」)。一般的な写真コンテストでは撮影者が受賞の対象となりますが、「ブレスマ」ではブレースをつけたとびきりの笑顔の被写体に賞が贈られるという、ユニークなコンテストです。

第13回目の「ブレスマ」のテーマは、“もっと!輝く笑顔へ!”。

昨年6月から8月までの約2か月間の公募期間には、全国の6歳から65歳までの素敵なブレーススマイルが事務局のもとに寄せられました。その数は前年の310作品を大きく上回り、なんと470作品! 「ブレスマ」史上最高の数となりました。

また、今回は応募数の増加とともに、応募者の多様化という点でも特徴的でした。

というのも、「ブレスマ」は矯正歯科専門開業医の団体である「公益社団法人 日本矯正歯科医会」(以下、矯正歯科医会)と、矯正歯科の器材を扱う企業の団体「日本歯科矯正器材協議会」(以下、器材協議会)との共催で行われています。

その関係で、これまでは矯正歯科医会の会員クリニックで治療を受ける患者さんからの応募がほとんどでした。ところが第13回では、会員クリニック以外の矯正歯科や大学病院に通っている患者さんからの応募が増え、全体の4分の1を占めるまでになったのです。

こうしたことから、社会の中に「ブレスマ」が根付いてきたことが実感できた第13回でした。

では、そんな激戦の中から受賞作品はどのようなプロセスを経て選ばれたのでしょうか? さっそく振り返ってみましょう。

■一次審査で全応募作から12作品に!

集まった作品は、最初に一次審査にかけられます。

今回、一次審査が行われたのは2017年9月14日(木)。全応募作品(写真とコメント)をテーブルの上に並べ、審査員が1点1点をじっくりと見たうえで、12点の入選作を選出していきました。審査を担当したのは、主催2団体のほか、日本矯正歯科学会、日本学校歯科医会、東京都学校歯科医会、全国養護教諭連絡協議会の代表者の方々。

毎年そうなのですが、審査員の皆さんはそれぞれの立場で矯正歯科治療や歯の健康にかかわる方ばかりなので、会場はとても和やかなムードです。「この笑顔はいいですね」、「コメント文が素晴らしい!」等々、一つの作品の前で足を止め、じっくりと鑑賞しながらの審査は、楽しくも気合の入る時間です。

そして、一次審査を通過した12作品は二次審査へ。

今回は10月19日(木)・20日(金)に北海道札幌市で開催された、第76回日本矯正歯科学会大会期間中に、参加者による投票という形で行われました。その結果、865票(有効票848)の投票の末に、最優秀賞1作品、優秀賞2作品が選出されたのです。

さらに、今回はこれらの賞のほかに表彰式を開催する岡山県にちなんで岡山大会賞1作品が選ばれました。

段階を踏み、審査する側も真剣かつ楽しみながら、受賞作品を選ぶのは毎年のこと。選ばれた作品はもちろん、残念ながら選ばれなかった作品にも、写された笑顔には輝くような未来への期待が込められていたのが印象的でした。

■打ち合わせとリハーサルを経て、いざ本番!

そして、迎えた2018年2月21日(水)。

第13回「ブレスマ」の表彰式当日です。今回の開催場所は、JR岡山駅直結の「ホテルグランヴィア岡山」。

表彰式は午後13時30分からの予定ですが、運営にあたる矯正歯科の先生たちは今年も前日からホテル入りをして、映像や照明、全体の進行などを入念にチェック。当日も朝から現場で最終調整を行っています。

また、受賞者の皆さんも当日の午前10時過ぎから少しばかり緊張した面持ちで、続々と控え室にご到着。途中お昼ご飯をはさみながら、今日の流れを確認しつつ本番に臨みます。

★次のページでは、第13回「ブレスマ」表彰式の様子をご紹介!

第13回「ブレース スマイル コンテスト」表彰式REPORT

第13回「ブレース スマイル コンテスト」表彰式REPORT

あたたかな拍手と笑顔があふれた表彰式

■日本の矯正歯科治療のイメージを変えた「ブレスマ」

本番さながらのリハーサルが一通り終わると、いよいよ表彰式の始まりです。

今年は全受賞者が出席ということもあり、ステージの上はとても華やか。来場者の数も、いつもより多いような気がしました。

最初にマイクの前に立ったのは、矯正歯科医会会長・稲毛滋自先生。その挨拶の中では、13年間続いてきた「ブレスマ」が日本の矯正歯科治療のイメージをポジティブなものに変えてきたこと、また「ブレスマ」が韓国、台湾に続き、今年からはシンガポールでも開催されることなどが紹介されました。

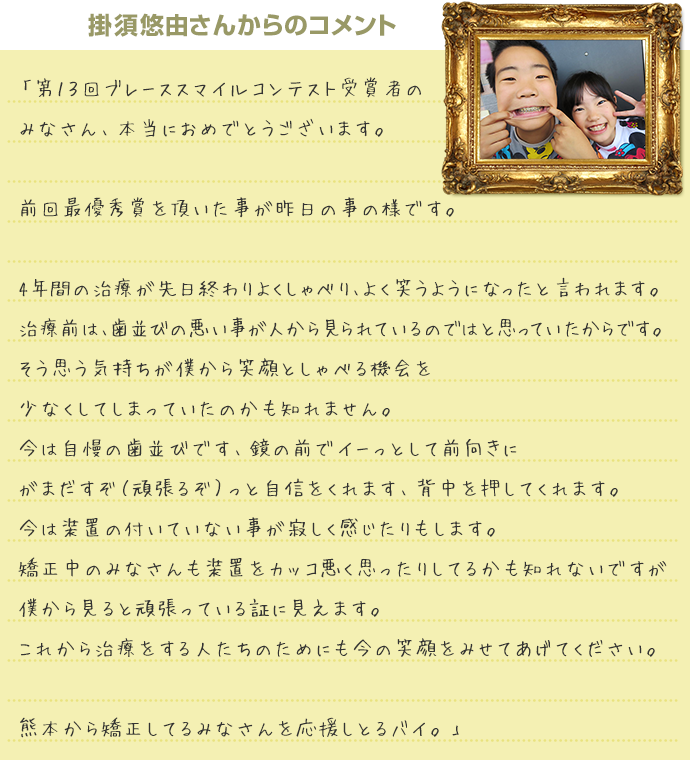

その後、最近5年間の最優秀賞受賞者の作品の紹介に続いて、第12回 最優秀賞を受賞した熊本県在住の掛須悠由さんから、今回のコンテストに寄せて次のようなコメントが紹介されました。

昨年の表彰式では、受賞作品のときよりさらに大きく成長した掛須さんの姿に、頼もしさを感じたものです。今はもうブレースがとれ、自慢の歯並びになったという掛須さん。矯正歯科治療の先輩からのあたたかいメッセージを、ありがとうございました!

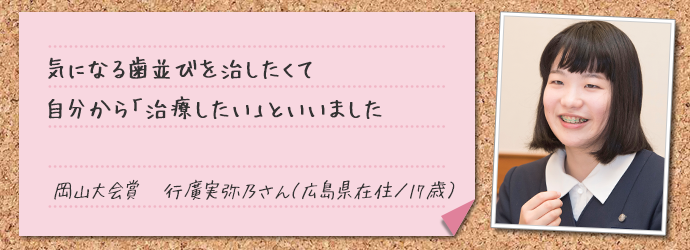

■岡山大会賞は、広島県在住の行廣実弥乃さん

さて、ここからは受賞者の表彰です。

まずは開催地である岡山県で活動する矯正歯科医会・中四国支部の先生方が選んだ岡山大会賞の表彰から。

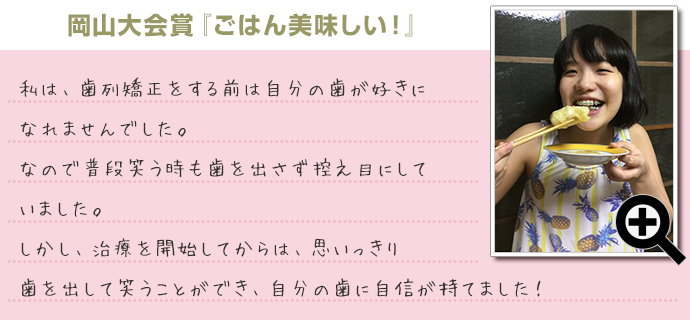

壇上のスクリーンに大きく映し出されたのは、ご自宅での夕食シーンを撮影した広島県在住の行廣実弥乃(ゆきひろ・みやの)さん(17歳)の作品『ごはん美味しい!』です。

おいしそうなロールキャベツを元気に食べようとする、まさにその瞬間を切り取った、自然なスマイル。よく見ると、カラーゴムのブルーと洋服の色がコーディネートされていますね。このあたりのこだわりも、さすがです。

行廣さん、受賞おめでとうございます!

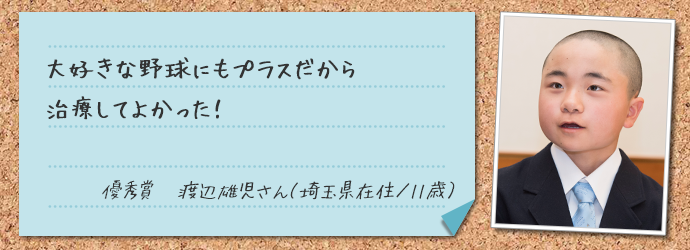

■優秀賞1作品目は、埼玉県在住の渡辺雄児さん

続いては、優秀賞に選ばれた2作品の発表です。

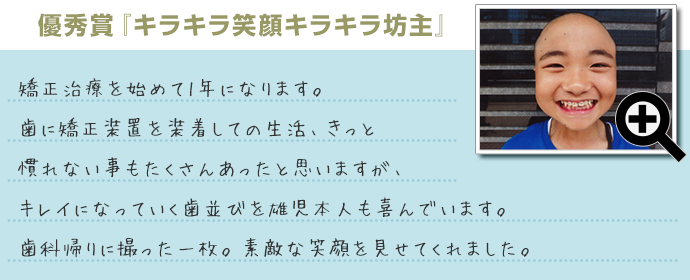

そのうちの1作品に輝いたのは、埼玉県在住の渡辺雄児(わたなべ・ゆうじ)さん(11歳)の作品『キラキラ笑顔キラキラ坊主』!

作品タイトルどおりのキラキラした笑顔は、それだけでインパクト十分。なんとも可愛らしい表情からは、矯正歯科治療が日常の中にすっかり溶け込んでいることを思わせてくれます。

渡辺さん、受賞おめでとうございます!

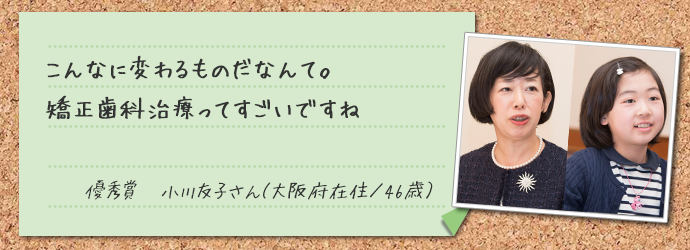

■優秀賞2作品目は、大阪府在住の小川友子さん

続いて、優秀賞の2作品目の発表です。

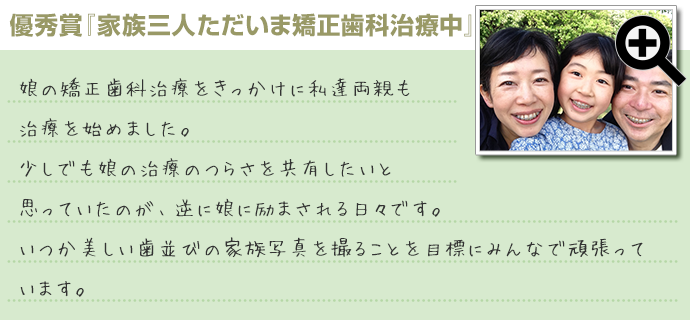

選ばれたのは、大阪府在住の小川友子さん(46歳)の作品『家族三人ただいま矯正歯科治療中』!

お住まいの近くにある万博公園で撮ったという1枚。写真に写っているのは、なんと親子3人のブレーススマイルです。可愛らしい葉菜乃さんを真ん中にした仲睦まじい雰囲気の作品は、見ているこちらも思わず笑顔になりそうです。

小川さん、受賞おめでとうございます!

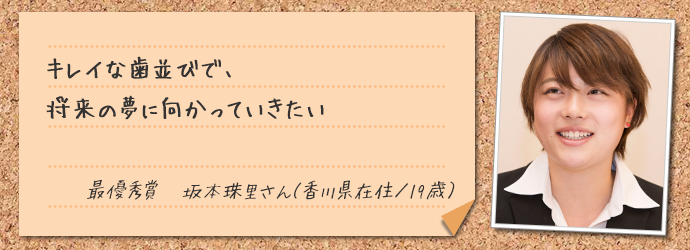

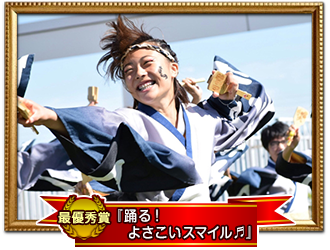

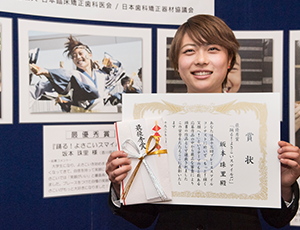

■最優秀賞の受賞者は、香川県在住の坂本珠里さん

そして、最後は最優秀賞受賞者の表彰です。

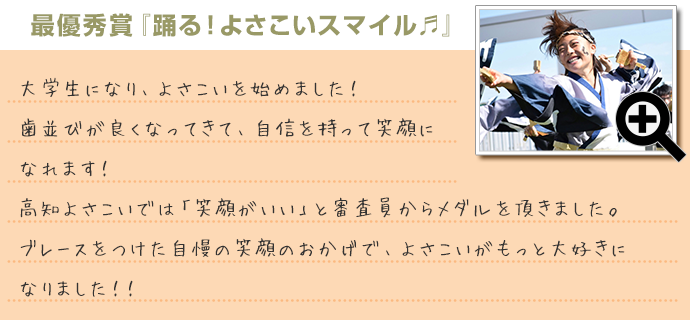

今回、全470作品の中から栄えある頂点に選ばれたのは、躍動感あふれる瞬間をとらえた1枚、香川県在住の坂本珠里 (さかもと・じゅり)さん(19歳)の作品『踊る!よさこいスマイル♬ 』でした。

高知県の「よさこい祭り」から端を発し、今や全国的な広がりを見せる「よさこい踊り」。キレのある踊りには、弾けるような笑顔が似合います。風になびく髪、弾けるような笑顔、そして白い歯に輝くブレース。見ているこちらまで元気がもらえるようなスーパースマイルは、思わず見入ってしまうほど魅力的ですね。

坂本さん、受賞おめでとうございます!

★次のページでは、最優秀賞受賞者、坂本珠里さんのインタビューをご紹介!

第13回「ブレース スマイル コンテスト」受賞者インタビュー

第13回「ブレース スマイル コンテスト」最優秀賞 受賞者INTERVIEW

–受賞した写真について教えてください

「あの写真は、大学のよさこいサークルでお祭りに参加したとき、まわりの方が撮ってくださったものです。歯がキレイに見えていて躍動感があるので、この1枚を選びました。よさこいのサークルでは全国各地に行って踊ります。踊りも曲も衣装もすべてメンバーでアイディアを出し合ったオリジナルなんですよ。この踊りの魅力は、ずばり笑顔。こちらが思いっきりの笑顔で踊っていると、それを見ている方も笑顔になってくれるんです。その連鎖が感じられると、嬉しいですね」

–矯正歯科治療を始めた理由は何ですか?

「治療する前は前歯が出ていて、自分の横顔がキライでした。歯並びに対するコンプレックスは小学生の頃からあったと思います。友達と話しているときは普通に笑ったりするのですが、横顔を写した自分の写真を見ると気になって……。中学に入ってから、やっぱり治療したいと思い、自分から両親に相談しました」

–治療期間を振り返って今思うことは?

「通っていた一般歯科から紹介された矯正歯科に初めて行ったのは、高校1年生のときです。覚悟はしていましたが、最初にブレースをつけたときは痛かったですね(笑)。でも、歯が動いてキレイになっていくための痛みだし、だんだん慣れました。治療を始めてから実家のある広島を離れ、香川の大学に通うことになったのですが、実家への帰省も兼ねて転医せずに同じ矯正歯科に通いました。月1回の通院には時間がかかりましたが、逆にそれで帰省できたので嬉しかったです」

–今年の成人式はいかがでしたか?

「ブレースがはずれる少し前に成人式があったんです。本当ははずした状態で迎えたかったのですが、どうしても間に合わなくて。振袖姿で式典に参加した際、ブレースをつけている私を見て、久しぶりに会った友人や中学時代の先生が『キレイになったね』と言ってくれたのは嬉しかったですね。式当日はブレースありの笑顔、そしてブレースがとれてから撮影する後撮りではブレースなしの笑顔と、2種類の記念写真ができるのも、この『ブレスマ』最優秀賞の受賞とともに、将来いい思い出になりそうです」

–ブレースがはずれた今のお気持ちは?

「私の場合、歯が本来の位置に並ぶまでには4年弱かかりました。その間、ずっとブレースをつけていたせいか、先月(2018年1月)末にとれたときは、逆に違和感がありましたね。でも、舌で歯の表面をさわるとツルツルしていて、「ああ、終わったんだなあ」と思うと、嬉しくって。鏡で自分の歯を見て、キレイな歯並びになっているのを見ると、また嬉しくて。もう、嬉しいしか言葉がありません(笑)」

–治療したことでどんな変化を感じますか?

「以前は前歯が出ていたので唇を閉じにくかったのですが、今では自然に口を閉じることができます。何よりも自分の笑顔に自信ができたし、大きな声が出せること、なんでも美味しく食べられることも嬉しい変化です。これからは、治療をやり終えたという達成感とともに、体育の先生になるという人生の目標に向かって進んでいきたいと思っています」

苦労して治した歯を、長く大切に!

渡辺矯正歯科 渡辺八十夫先生

珠里さんが最優秀賞をとったと聞いて、驚きと喜び、そして彼女ならとれるだろうという納得の気持ちがわき起こりました。珠里さんは真面目で優秀なお嬢さんです。大学生になってご実家を離れてからは、通院に1時間以上かかるようになりましたが、定期的にきちんと通ってくれました。珠里さんの治療に際しては、あごに安定した状態で歯を並べるために、治療前に4本抜歯し、上あごの奥にアンカースクリューを埋め込んで後方けん引していきました。現在は動的治療が終わり、動かした位置で歯を安定させる保定期間に入っています。今日、キレイな歯並びでステージに立つ彼女を見て、本当に感動しました。

珠里さん、苦労して治した歯並びを大切に、これからも定期的に通院してくださいね。

★次のページでは、優秀賞と大会賞の受賞者の皆さまにインタビュー!

第13回「ブレース スマイル コンテスト」受賞者インタビュー2

第13回「ブレース スマイル コンテスト」優秀賞・大会賞 受賞者INTERVEW-2

–治療を始めたきっかけは何でしたか?

大人の歯が生えてきたとき、下の前歯が前に出てきたのが自分でも気になったので始めることにしました。今は、Ⅰ期治療が終わったところです。

–矯正歯科治療をしてみて、いかがでしたか?

ブレースを最初につけたときは違和感があったけど、ガマンできました。学校の体育とか音楽の授業でも特に困ったりすることはないです。でも、食べるのに困ったのは、さきイカとかスルメイカ。僕はイカが好きで、夜、お父さんと一緒に食べると、決まって歯にくっつくので困りました。

–治療中の歯みがきはどんなふうにしていましたか?

先生に教えてもらった通り、普通の歯ブラシと歯間ブラシと先の細い歯ブラシの3本を使って、特に夜はしっかりみがきました。なので、治療中も虫歯は1本もできていません。

–「ブレスマ」のことはどうやって知ったのですか?

コンテストのことはずっと知らなかったんですけど、去年の夏休みに矯正歯科に行ったらポスターが張ってあって。面白そうだなと思って、矯正歯科からの帰り道にお母さんに撮ってもらって応募しました。

–最後に、今熱中していることは何ですか?

小学1年生のときから続けている野球です。野球は守るのも打つのも楽しいので、中学に入っても続けるつもりです。うちはお兄ちゃんも弟も野球をしていて、たまに兄弟でもキャッチボールをしたりします。咬み合わせがいいと野球にもプラスなので、治療してよかったって思っています。

● お母さんのコメント

小さい頃から受け口ぎみで、小学4年生のときに、かかりつけの一般歯科の先生から矯正歯科クリニックを紹介していただき、治療を始めました。私自身が受け口でこの子と骨格が似ているので、いずれは治療をという気持ちはもっていましたね。

小さい頃から受け口ぎみで、小学4年生のときに、かかりつけの一般歯科の先生から矯正歯科クリニックを紹介していただき、治療を始めました。私自身が受け口でこの子と骨格が似ているので、いずれは治療をという気持ちはもっていましたね。

「ブレスマ」には軽い気持ちで応募したので、賞をいただけたことが本当に驚きです。正直、自分が小さい頃の印象としてブレースがついた状態って恥ずかしいのかな、なんて思っていましたが、応募者の笑顔をポスターで見て気持ちが変わりました。本当に素敵な笑顔ばかり。矯正歯科治療のいい記念にします。ありがとうございます。

応募してくれてありがとう! 受賞してくれてありがとう!

ファミリア矯正歯科 大塚 亮先生

雄児くんの歯並びは少し難しいケースでしたが、ご本人がとても協力的だったこともあり、Ⅰ期治療は予定よりも早く1年半ほどで終えることができました。今はすでにブレースが外れているので、高校生になるくらいまでは半年に一度の通院を続けてもらいながら、あごの発育をチェックしていく予定です。受賞作品をみると、わんぱくっ子のように見えますが、実際にはとても素直でお行儀のよいスポーツ少年です。そんな雄児くんの受賞は、僕にとっても医院スタッフにとっても、とても嬉しいことでした。応募してくれてありがとう! 受賞してくれてありがとう!

–矯正歯科治療を受けようと思ったのはなぜですか?

娘(葉菜乃さん)が半年くらい早く治療を始めて、娘の診察についていって、先生に矯正歯科治療をするとこんなにいいことがあるよというお話をうかがう中で、夫婦そろって治療することになりました。

–もともとはご自分の歯並びが気になっていたのですか?

そうですね。娘はあごに対して歯が大きくて収まりきらないと小児歯科の先生にいわれ、矯正歯科治療をすすめられていました。夫は咬み合わせの不具合であごの骨に問題が起きている状態でしたし、私は前歯が出ているのが気になっていたんです。いずれも、今放っておけば将来的に不安な状態だったので矯正歯科治療には関心を持っていましたね。

–数ある治療先から、矯正歯科をどうやって選んだのですか?

当時、私たちは徳島に住んでいたのですが、実家が名古屋なので名古屋の友人がやっている矯正歯科を選びました。というのも、夫の仕事の関係で転勤が多いので、住まいの近くを選んでも次はどこに行くかわかりません。それなら実家のそばがよいだろうと。そのクリニックに娘を連れていくのに車を使って家族全員で動いていたので、それなら家族全員で治療してもいいんじゃないか、となったのです(笑)。

–矯正歯科治療を始めていかがでしたか?

娘は治療を始めてから「痛い」という言葉を聞いたことがないほど、すぐにブレースに慣れたようです。でも、夫と私は”この先やっていけるのかしら”と思うくらい辛くて、半泣き状態(笑)。それでも人間、順応するもので、今ではすっかり平気です。幸いにも夫と同時期に始めたことで、お互い励まし合いながら進んでこられたのがよかったと思っています。

–矯正治療について今どんなふうに思いますか?

以前はあごが細いせいで、前歯の歯列が「くの字」のようになっていました。そのせいで、横から見たとき口もとが出ているのがとてもいやだったんです。それが矯正歯科治療を受けて2年経った今、かつてのコンプレックスが一掃されています。こんなに変わるものなんだと思うと、人間ってすごい、矯正歯科治療ってすごい、と改めて感じますね。治療をしたことでよい咬み合わせが得られただけでなく、自分がこれまで舌の筋肉を使えていなかったことにも気づかされました。大人になってからの治療は、いろんな意味で意義がありました。本当に治療をしてよかったと思っています。

–矯正歯科治療を受けようと思ったのはなぜですか?

前歯が前に出ているのがコンプレックスで、写真を撮られるときも恥ずかしくて大きく笑えませんでした。だから、中学3年生のとき自分から「矯正したい」といいました。

–矯正歯科治療中、歯のお手入れはどのように?

最初、先生から朝食後、昼食後、夕食後、そして間食した後の1日5回は歯みがきをしないといけないよといわれたので、それをずっと守っています。

–治療してみて、いかがですか?

思っていたよりも痛くて、最初の頃はお豆腐も食べられなかったけど、今は大丈夫です! まだ治療中ですけど、友達と話しているときも口もとを隠さずに思いっきり笑えます。前はそれができなかったから、すごく嬉しいですね。あと、治療中はカラーゴム(正式名:カラーモジュール。ブラケットにアーチワイヤーを固定するための小さな輪ゴムのようなもの)を通院のたびにつけ替えて楽しんでいます。今日は私の好きなグリーンのゴムをつけています。

–いいなと思うのは、どんな歯並びですか?

タレントでいうと、石原さとみさんみたいな歯並びですね。スマイルラインが整っていて、笑顔がキレイ。あんなふうな口もとになって、自信を持って進んでいきたいです。

● お母さんのコメント

実は私は娘の歯並びがまったく気にならなくて、矯正歯科治療についても、自己管理ができなくて虫歯ができるんじゃないかと思っていたんです。でも娘が本当にしたいというので、一緒に矯正歯科に話を聞きに行ったら、本人はやる気十分で(笑)。ブラッシングとか難しいよと忠告しましたが、やりたいと。先生の感じもよかったし、ここならお任せできるかなと思って治療を始めました。

それから2年経ち、歯並びはずいぶん整ってきて、娘はそれが本当に嬉しいみたいで鏡をよく見ています。治療前には無理だと思っていた歯みがきも、自分でしっかりとやっていますね。本人のモチベーションが高かったのと、先生やスタッフの方に適切に導いていただいたおかげで、娘も私も一歩成長できた気がします。それに、こんなに立派な賞までいただくことができました。笑顔が増えた娘を見ると、心から治療してよかったなと思います。

整った咬み合わせには姿勢も大事

小川矯正歯科 小川晴也先生

実弥乃さんは今でこそ笑顔がすぐに出るけれど、治療前は本当に笑わない女の子でした。でも、本人の隠れた闘志みたいなものを感じて、この子は逆境に強い頑張り屋さんだろうなと思いました。その直感通り、彼女はしっかりと歯磨きをして、やる気と根性でここまで来ました。治療は順調に進んでいて、今は抜いた歯の隙間を閉じているところです。上顎前突(出っ歯)には猫背と口呼吸も影響していたと思うので、咬み合わせと同時にそれらも直すようにアドバイスをしています。

受賞した皆さん、そのご家族の方、そして担当の先生、それぞれの思いを語ってくださって本当にありがとうございました!

■最後に……

「ブレスマ」はこれからも毎年開催され、今年の6月からは第14回目の応募が始まります。今、治療中の方も、これから治療を始める方も、このコンテストへの応募を、矯正歯科治療の素敵な記念にしてみませんか?

>>「ブレスマ」に関する詳細は、矯正歯科医会の公式サイトをご覧ください。

(http://www.jpao.jp/)

※受賞者の年齢は作品応募時のものです。

第45回 日本臨床矯正歯科医会大会 岡山大会レポート

「温故創新 — 矯正歯科臨床の未来を拓く– 」をテーマに

平成30年2月21・22日(水・木) にホテルグランヴィア岡山において第45回日本臨床矯正歯科医会大会・岡山大会が開催されました。大会テーマ「 温故創新 — 矯正歯科臨床の未来を拓く–」 のもと、講演、学術展示、症例展示などには多数の会員、ならびに会員外の先生にご参加いただきました。また、スタッフプログラムは大盛況をいただき、盛会裏に終了することができました。

大会参加者は、会員215名、スタッフ174名、会員外43名の計432名でした。また、懇親会参加者は206名で、ご招待者を含めると220名以上の方々に岡山の地元の料理、B級グルメ、地酒、ワインなどを楽しんでいただきました。

日本歯科矯正器材協議会のお力添えにより、商社展示は36社(41コマ)、昼食時の企業プレゼンテーションはドクター向けに1日目 7社、2日目 7社、スタッフ向けに 2社に協賛していただくとともにお弁当を提供していただき、参加されたみなさんは熱心に企業プレゼンテーションに聞き入っておりました。

大会前日の20日に開催されたエクスカーションの後楽園の見学に48名の先生やスタッフが参加いただき、22日に開催されたスタッフ向け倉敷美観地区観光に26名のご参加をいただき、岡山県の誇る2大観光地を楽しんでいただきました。

また、大会に先駆けて2月18日(日)に開催されました岡山大会併催「市民セミナー in 倉敷」では、「歯並びと健康 — 子どもたちの未来のために–」をテーマに岡山大学大学院歯科矯正学教授の上岡寛先生と広報理事の大迫淳会員にご講演いただき、34名の市民の参加を得ました。

以下に主な内容を掲載させていただきます。

【臨床セミナー】

「骨格性上顎前突の早期治療について考える その2」を昨年の千葉大会に続いて企画致しました。骨格性上顎前突の早期治療において、上顎骨の成長抑制と下顎骨の成長促進は矯正歯科臨床において有効な治療手段として認知されていますが、その一方で「 早期治療は臨床的に有効ではない」とするガイドラインも発表されています。「上顎前突の最適な治療開始時期はいつか?」という問いは、現在に至っても未だ多くの議論があるのも事実なのです。当会では、2年前に会員に「上顎前突の早期治療について治療開始時期などに関するアンケート」を行いました、結果は約90%の会員が早期治療を行うとの回答をいただいています。

今回は、野村聡会員には「 矯正歯科領域における診療ガイドラインについて考える」と題し、患者さんに矯正歯科治療に対する時期・方法などを適切に説明が出来、同時にその妥当性を正しく判断する能力が求められる、との講演をいただきました。

高橋滋樹会員には「 下顎遠心咬合の早期治療法に関する比較検討」 と題し、ANB 5°以上の骨格性上顎前突者 33名で、上顎骨の成長抑制を目的とした装置(headgear)を用いた症例 16名と下顎骨の前方成長の促進・誘導を目的とした装置(functional appliance)を用いた症例 17名を対象として治療前後のセファロ分析を行って比較検討した結果を報告していただきました。

講演終了後、会場からは大御所の先生から若い先生まで多くの質問の手が挙がり、この問題に対して先生方の関心の高さがわかり、かつ多彩で色々な考え方もあることがわかりました。是非、今後もこのテーマで、その3・その4と続くことを期待致します。

【会員アンコール発表】

鎌田秀樹会員(神奈川支部)

神奈川支部アンケート調査を元に、上顎犬歯による前歯歯根吸収の回避方法について検討した報告でした。

- 〔目的〕

- 上顎犬歯による歯根吸収を予期させる状態を認めた場合の回避方法について、アンケート調査を行い検討した。

- 〔資料と方法〕

- 資料は ① Dental age ⅢB 期以前のもの、② X線所見で前歯の歯根吸収が予見されるもの、③ 口腔内所見で犬歯部頰・舌側に膨隆を認めないもの、④ 症候性の疾患を伴わないものをすべて満たす症例とし、どのような処置を行ったかを調査した。

- 〔結果と考察〕

- 主な処置方法は上顎乳犬歯抜去、上顎乳犬歯および第一乳臼歯抜去、永久歯抜去、開窓・牽引、上顎歯列の側方拡大であった。また複数の処置方法を用いた術者が多かった。治療方針の選択は、病態や症状、治療の緊急性、患者の希望、治療コンセプトなどの要因から総合的に判断し決定したと考えられた。

募集した治療例より、適切な診断や処置を施すことは、上顎犬歯による歯根吸収を回避するだけでなく、歯根吸収を生じた場合でも状況を改善し、歯を保存できる可能性が高まることがわかった。したがって、このような症例に対して矯正歯科治療を行う意義は大きいと考えられた。 - 〔結論〕

- 上顎犬歯による前歯歯根吸収を回避するため、矯正歯科専門医は状況に応じてさまざまな方法を選択した。そして、適切な診断や処置を施すためには、高い知識や技術および経験が必要だとわかった。

- 〔症例〕

- 23歳4か月の女性で、歯並びがガタガタなのが気になるとの主訴にて来院。上下顎前歯部に重度の叢生を認め、上顎歯列弓の狭窄により第一大臼歯部では交叉咬合を呈し、切歯部から小臼歯部にかけては開咬を認めた。また、大臼歯関係は左右側ともにⅢ級を呈していた。上下顎骨の前後的関係は骨格性Ⅲ級であり、側貌はconcave typeであった。

- 〔治療経過〕

- 上顎については歯列弓の拡大、およびストリッピングを併用し、下顎については左右側第一大臼歯の抜去を行い、叢生および大臼歯咬合関係の改善を行った。

- 〔結果〕

- 治療開始28か月後、適切な被蓋関係と咬合関係が確立された。保定開始後2年1か月が経過し、わずかな後戻りを認めるものの、安定した咬合を維持している。

- 〔考察〕

- 本症例では、患者の強い希望を考慮し矯正歯科治療単独での治療を選択し、結果として患者の満足を得ることができた。診断の際に、医療従事者と患者の希望が必ずしも一致しない場合がある。診断に際して事前の十分な話し合いをもつこと、そして自己の治療技術の研鑽に努めることはもちろんであるが、長期安定の確立のためには、長期間に及ぶ経過観察と対応をしていくことが重要であると改めて考えさせられた。

- 〔症例〕

- 初診時年齢23歳3か月の女性で、矯正歯科治療の後戻り(受け口、下の前歯のガタガタ、上下の歯の正中のずれ)を主訴に来院。側貌はconcave type を呈し、下顎が右側に偏位。下顎左右側第一小臼歯抜去にて治療済みであったが、臼歯関係はClassⅢ 咬合よりもさらに右側3.0 mm、左側7.0 mm 下顎臼歯が近心に位置し、前歯部の反対咬合で、ANB -2.3°の骨格性下顎前突であった。

- 〔治療経過〕

- 上顎よりブラケットを装着し、レベリング開始。

…抜去後、下顎臼後結節部に歯科矯正用アンカースクリューを植立。下顎のレベリング後、スクリューから下顎歯列の牽引を行った。顎間ゴムにてdetailing を行った。 - 〔結果と考察〕

- 反対咬合、叢生も改善され、臼歯関係もClassⅢ 咬合が獲得できた。下顎骨の右方偏位は残ったが、上下の正中は一致した。パノラマX線写真より歯根の平行性も確認でき、安定した咬合が得られた。また審美的にもSmile 時の切歯露出量が改善した。

外科的処置を行わない下顎前突の治療では、顎間ゴムの使用が必須になる。しかし、長期のⅢ級ゴムの使用は下顎前歯の挺出を起こし、incisal showing の悪化を起こす。歯科矯正用アンカースクリューを使用することは治療期間の短縮だけではなく、審美的な有用性が認められた。また本症例においては、リンガルブラケットを使用したために、下顎歯列の移動の際に効率的なフォースベクトルを得られた。 - 1) フロスと出会って私は変わった 〜今までのTBIは何だったの?〜

- 寺田奈津子(じゅん矯正歯科クリニック 歯科衛生士)

- 2) 矯正患者に対する効率的なブラッシング指導について(1期治療期において)

- 平岡利恵(医療法人深井矯正歯科クリニック 歯科衛生士)

- 3) Electropalatography(EPG)を用いたMFTの評価について

- 山地加奈(こうざと矯正歯科クリニック 歯科衛生士)

- 4) 当院におけるMFT患者のデータ管理方法

- 飯嶋あい(東戸塚たいらく矯正歯科 歯科衛生士)

- 5) 成長期の子どもたちを健やかに育てるために私たちができること

- 細田佑紀(小川矯正歯科 歯科衛生士)

- 6) 初診カウンセリングでのトリートメントコーディネーター(TC)の役割

- 中谷藍(岡下矯正歯科 トリートメントコーディネーター)

- 7) 機能的矯正装置の設計と製作法

- 大村美鈴(のむら矯正歯科 歯科技工士)

- 8) 技工物の設計とその管理について

- 山本孝教(岡下矯正歯科 歯科技工士)

- 9) 信頼関係を築くための受付スタッフとしての関わり方

- 松尾利枝(小川矯正歯科 受付)

- 10) 円滑な診療のための診療補助

- 塚本幸(医療法人タカハシ矯正歯科 歯科衛生士)

- 11) 院内の在庫管理について

- 湯浅志穂(平岡矯正歯科 歯科衛生士)

- 12) 通院が楽しみになる医院づくり

- 小寺真智子(医療法人深井矯正歯科クリニック歯科衛生士)

- 13) 患者さんとのコミュニケーションロスによるトラブルを軽減させるための工夫

- 黒宮麻由美(いけもり矯正歯科 歯科衛生士)

- 14) 診療時間外における患者さんからの連絡対応についての工夫

- 池森伸江(いけもり矯正歯科 歯科衛生士)

- 15) 矯正歯科治療と管楽器

- 金高由香(のむら矯正歯科 歯科衛生士)

速水勇人会員(近畿北陸支部)

外科的矯正治療の適応と思われる開咬を伴う骨格性下顎前突症例に対し、矯正歯科治療単独にて治療し、咬合の安定を得られた成人症例の報告でした。

山片重徳会員(近畿北陸支部)

下顎左右側第一小臼歯抜去にて治療を行われた後の骨格性下顎前突症例に対し、外科的処置を行わずに再治療を行った症例の報告でした。

【第13回「 ブレース スマイル コンテスト」 表彰式】

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会と日本歯科矯正器材協議会が共同開催する、矯正歯科治療中の方を対象にした笑顔のフォトコンテスト、「ブレーススマイル コンテスト」。その表彰式が、去る2月21日(水)、本大会が開催されたホテルグランヴィア岡山にて開催されました。

2005年からスタートした同コンテストは、今回で13回目となりました。今回の第13回「 ブレース スマイル コンテスト」 は『 もっと!輝く笑顔へ!』 をテーマとし、矯正歯科治療中の笑顔の写真を募集しました。全国の6歳〜65歳までの幅広い年齢層から、470作品もの応募をいただきました。応募総数は過去最高数となりました。

2017年9月14日に実施された一次審査で入選作品を選出し、さらに、10月19〜20日に北海道札幌市で開催された第76回日本矯正歯科学会大会期間中に大会参加者の投票によって行われました二次審査により、最優秀賞、優秀賞、大会賞を決定しました。

今回、多数の応募作品の中から栄えある最優秀賞に輝いたのは、香川県在住の坂本珠里さんの『踊る!よさこいスマイル♬

』でした。優秀賞 2作品には小川友子さん(大阪府在住)の『 家族三人ただいま矯正歯科治療中』 と、渡辺雄児さん(埼玉県在住)の 『キラキラ笑顔キラキラ坊主』 が輝きました。岡山大会の開催地にちなんで設定された岡山大会賞は行廣実弥乃さん(広島県在住)の作品『 ごはん美味しい!』 が選出されました。

それぞれステージの中央で、賞状と記念品を受け取り、主治医より「 おめでとうございます」の言葉とともに両手いっぱいの花束が贈呈されると、受賞者の方々からは満面の笑みがこぼれていました。

【臨床セミナー】

私の矯正歯科臨床を振り返って

浅井保彦 会員(東海支部)、花岡 宏会員(中四国支部)

本大会のテーマである『温故創新』にちなんで、臨床経験が豊富で会長経験者でもある浅井保彦先生と花岡宏先生を演者とし、ご自身の臨床の軌跡を振り返って、治療目標の設定で重視すること、代表的な治療例、二段階での治療についての考え方、若手の先生方に専門医として伝えたいことなどについてご講演していただきました。

花岡先生はご自身の略歴を簡単に触れられた後、約50年の臨床経験を前半の30年、後半の20年に分けられて多くの症例を提示されながらお話をされました。前半はマルチブラケット装置の導入期から、オルソペディックな効果を期待する治療法について、その歴史や考え方、代表的な文献についても説明されました。後半は外科的矯正治療、唇顎口蓋裂の自家骨移植術、自家歯牙移植について多くの症例を交えて説明されました。

お二人の先生の熱い想いのこもったご講演に多くの先生が最後まで耳を傾けておられました。

【招待講演】

本大会では海外からの招待講演として、Taiwan Orthodontic Society(TOS)のCheng-Ting Ho先生、Korean Society of Orthodontists(KSO)のChong OokPark先生にご講演いただきました。

海外招待者講演1

「Treatment of horizontally impacted mandibularsecond molars」

Dr. Cheng-Ring Ho(Assistant professor, Chang-Gung University)下顎第二大臼歯の埋伏に対する対応について、お話しいただきました。

講演では治療法として、アンカースクリューを固定源にして近心に倒れこんでいる第二大臼歯を整直させる方法と、外科的に再植をする方法、それぞれを使った症例を紹介していただきました。

どちらの方法で治療するかは、どちらの方法が良いとは一概には言えず、治療にあたっての難易度、第二大臼歯の埋伏の状態(歯軸や骨内での深さ)、また何が患者にとって最も良い方法かということを考慮して選択すべきだと説明されました。

講演では出現頻度は 0.03%と説明されていましたが、Posterior discrepancyによって出現するこの症状は、近年見かけることがますます増えてきているように感じます。

日々の臨床でよりよい結果に結びつけるべく、とても参考になる症例を供覧していただきました。

海外招待者講演 2

「Effective treatment strategies to optimize skeletalclassⅢ open bite malocclusion with a maxillaryconstriction:Over 2 years of post treatmentretention and stability」

Dr. Chong-Ook Park(Adjunct Professor, Seoul National University Department of Orthodontics,Clinical Professor, Catholic University Departmentof Orthodontics他)骨格性Ⅲ級開咬症例の治療について、ご講演いただきました。

骨格性の不正咬合を効果的に治療するには、理想的な咬合を獲得するためにも長期的な安定を目指すためにも、狭窄している上顎の歯列を拡大し、十分な歯列幅径を獲得することが非常に重要です。

成長期の患者には上顎骨の拡大をしながらlipbumperやvertical chin cap、protraction headgearなどを用いて治療を行います。

一方、成人の患者には通常の拡大装置のみならず、Surgically Assisted RPE(SARPE)やLe FortⅠ型骨切り術などの外科的処置を伴う方法やMicroimplant Assisted RPE(MARPE)も必要となる場合があります。外科的処置を行うほどの難症例であっても、SARPEを併用することでLe FortⅠ型骨切り術単独で行うよりも移動量を減らすことができたり、術後の安定が増したりするといった利点があります。外科的処置を希望しない患者も少なからずいますが、非外科の治療法では骨格的なアンバランスの修正が困難なばかりではなく、長期的な安定も難しくなる場合があります。

骨格性Ⅲ級開咬症例の治療にあたっては、患者ごとに適切な方法や装置を使うよう治療計画を立案し、それについてそれぞれの患者を教育し、説明を重ねていくことが私たちプロフェッショナルとしての仕事だと結んで、ご講演を終えられました。

【スタッフプログラム】

プログラム1

モンゴル健康科学大学 客員教授( 前 岡山大学病院小児歯科 講師)歯学博士 岡崎好秀先生をお招きしてご講演いただきました。

先生の最近のモットーは”偉くなることより、ビッグな仕事をしたい!”、”楽しい”ことを創造性の原点でいかに楽しく仕事をし”自分の仕事と趣味を一致”させることができるかを追求すること、と述べていらっしゃいました。

そして歯科治療の現場へのメッセージとして、「”子どもの歯の治療”と言えば”泣くこと”を思い浮かべるでしょう。でも泣いたまま帰ると、次はもっと泣くのです。これを”心に借金をして帰る”と言います。” 心に借金”をすると、まさにサラ金のように倍々ゲームで借金が増えていきます。そして人間関係もダメになるのです。一方、”笑顔で帰る”、すなわち”心に貯金をして帰る”と、次に来た時には前よりも”おりこう”になるのです。そういう関係を心がけていると、いつまでも来てくれる患者さんになるのです」と、非常に示唆に富んだメッセージをいただきました。

岡崎先生のご講演内容は非常に幅が広く、歯科医の眼、患者の眼、頭の毛の先から足の裏、さらには宇宙まで視野を広げて、口の中との関係についてお話がありました。また最近は、ヒトの口の機能の発達にも関心をお持ちで、進化や動物学の情報収集に余念がなく、有名な動物園や水族館へ往診し歯の治療のアドバイスを行ってらっしゃるとのこと。スライドではイルカの歯科治療の様子が紹介されていました。博学無比な岡崎先生のご講演は、興味の範囲を歯科から世界に広げるという大きな夢を、日本臨床矯正歯科医会の参加スタッフにご示唆いただけたことと思います。

プログラム2

スタッフ・ラウンドテーブル・ディスカッション(RTD)

例年好評を博しているプログラムで、今回は15名のモデレーターにそれぞれテーマを挙げてもらい、各テーブル5〜13名に分かれて総勢161名にてディスカッションをしていただきました。矯正歯科医院のスタッフとして全国から集まった人々が様々なテーマに関して直接疑問や悩み、新しいアイデアについて話し合え、意見交換できるのは大変有意義なプログラムであったと思います。以下は各テーブルのテーマとそのモデレーターです。