vol.38 注意すべき矯正歯科治療のネット誇大広告

矯正歯科専門開業医の全国組織である公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(会長:陶山 肇/当時)では、2025年3月27日(木)、メディア各社に向けて「注意すべき矯正歯科治療のネット誇大広告」と題したセミナーを開催しました。今回は、その内容を踏まえ、安心・安全な矯正歯科治療のために知っておきたいネット広告問題の現状と医療広告ガイドラインについてご紹介します。(記事作成 2025年8月28日)取材・文:冨部志保子(編集・ライター)

インターネットを中心に広がる矯正歯科治療の誇大広告

広がるネット広告と患者トラブル

SNSや動画配信サービスをはじめ、インターネット広告の影響力が年々高まっています。近年は美容医療に関する誇大な宣伝が消費者トラブルの原因として取り上げられることも増え、社会的な関心を集めています。

矯正歯科治療も例外ではありません。検索すれば医院のホームページや広告にすぐ行き着き、SNSでは「簡単に治る」「短期間で終了」といった体験談が絶えず流れています。その一方で、そうした情報を頼りに治療を始めた結果、想定していた内容と異なる費用や契約、治療経過に直面し、深刻なトラブルへ発展するケースも少なくありません。

高止まりする相談件数

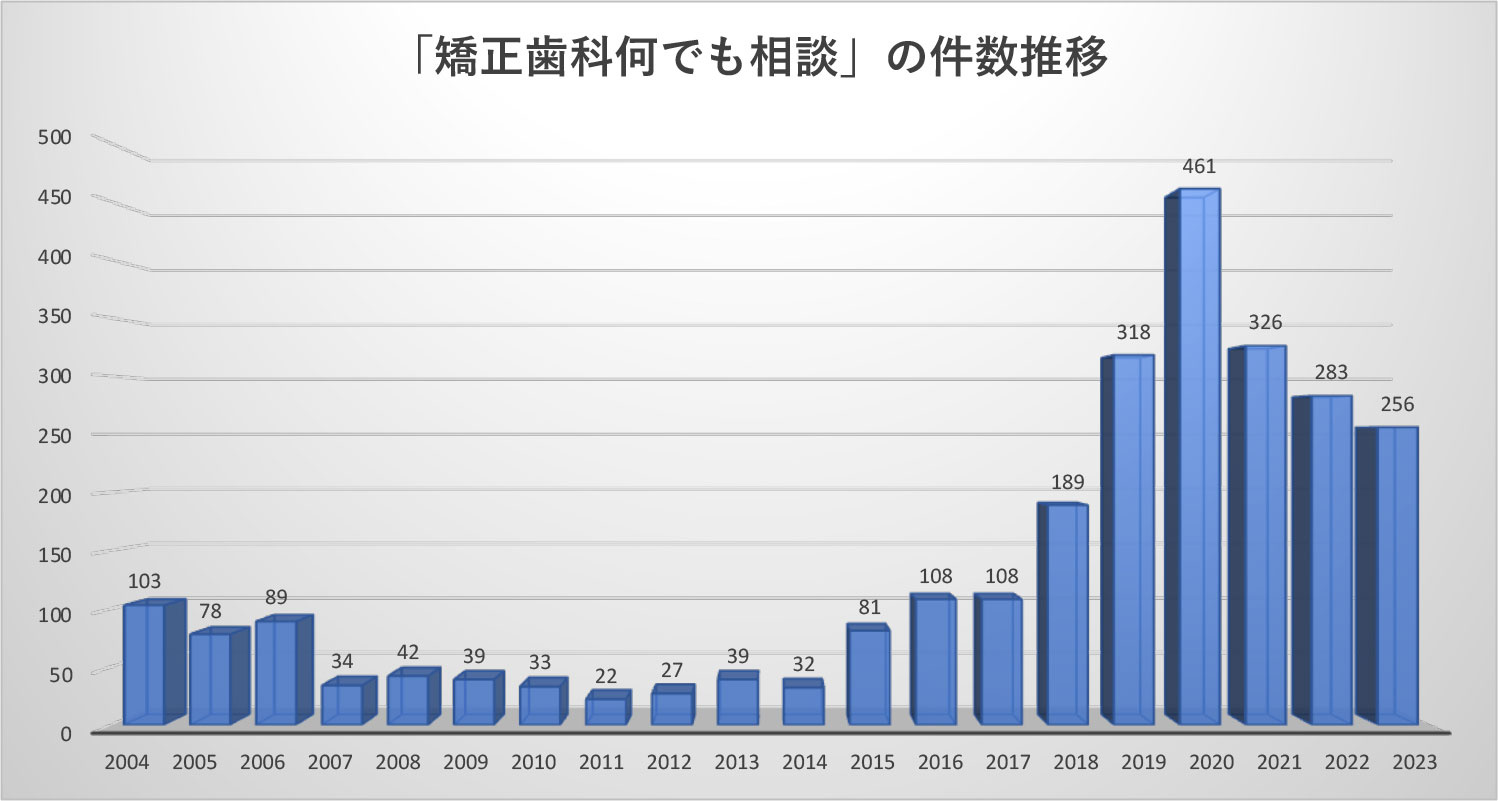

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、矯正歯科医会)が2004年から続ける「矯正歯科何でも相談」(公式ホームページ内で実施している無料相談窓口)にも、影響は表れています。寄せられる相談件数が増加しているのです。

特に、コロナ禍の2020年度は461件で過去最多。その後はやや減少したものの、2023年度も256件と高止まりが続きます。

「その背景には、広告やネット情報に左右され、不安を募らせる患者さんの姿があると推察されます。看過できない状況です」

浮き彫りになったトラブルの原因

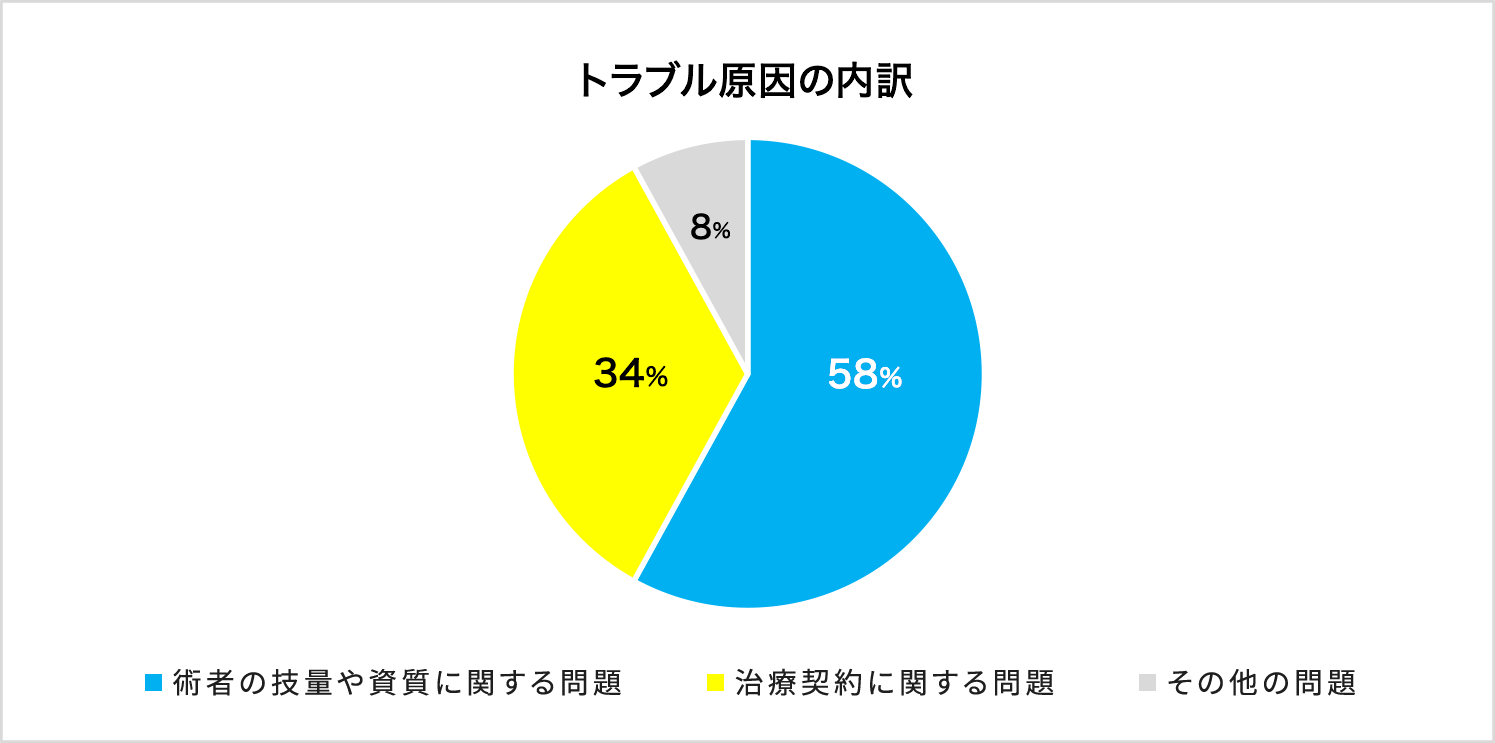

相談内容を詳細に分析すると、その原因は大きく3つに整理できます。

最も多いのは「術者の技量や資質に関する問題」で全体の58%。次いで「治療契約に関する問題」が34%を占め、残りの8%がその他の要因です。

「技量や資質というのは、単に技術的な面だけでなく、ドクター自身の人間性や診療に対する姿勢なども含まれます。そうした点を一般の方が直接判断するのは難しいため、多くの患者さんはホームページを手がかりに医院を選んでいます」

実際に矯正歯科医会が「大手検索エンジンで10地域×上位10件=計120件のホームページを調査」したところ、医療広告ガイドラインに抵触する表現が数多く見られました。(後述)

副会長(当時) 佐藤國彦

「患者さんから見れば、ホームページは大切な情報源です。しかし、医療における誇大な広告や根拠のない主張は、国民が医療を選択するうえで大きな問題になります。だからこそ医療広告にガイドラインが整備され、守らねばならないルールとなったのです」(佐藤先生)

矯正歯科における広告の現状と課題

医療広告のルールと市場のシフト

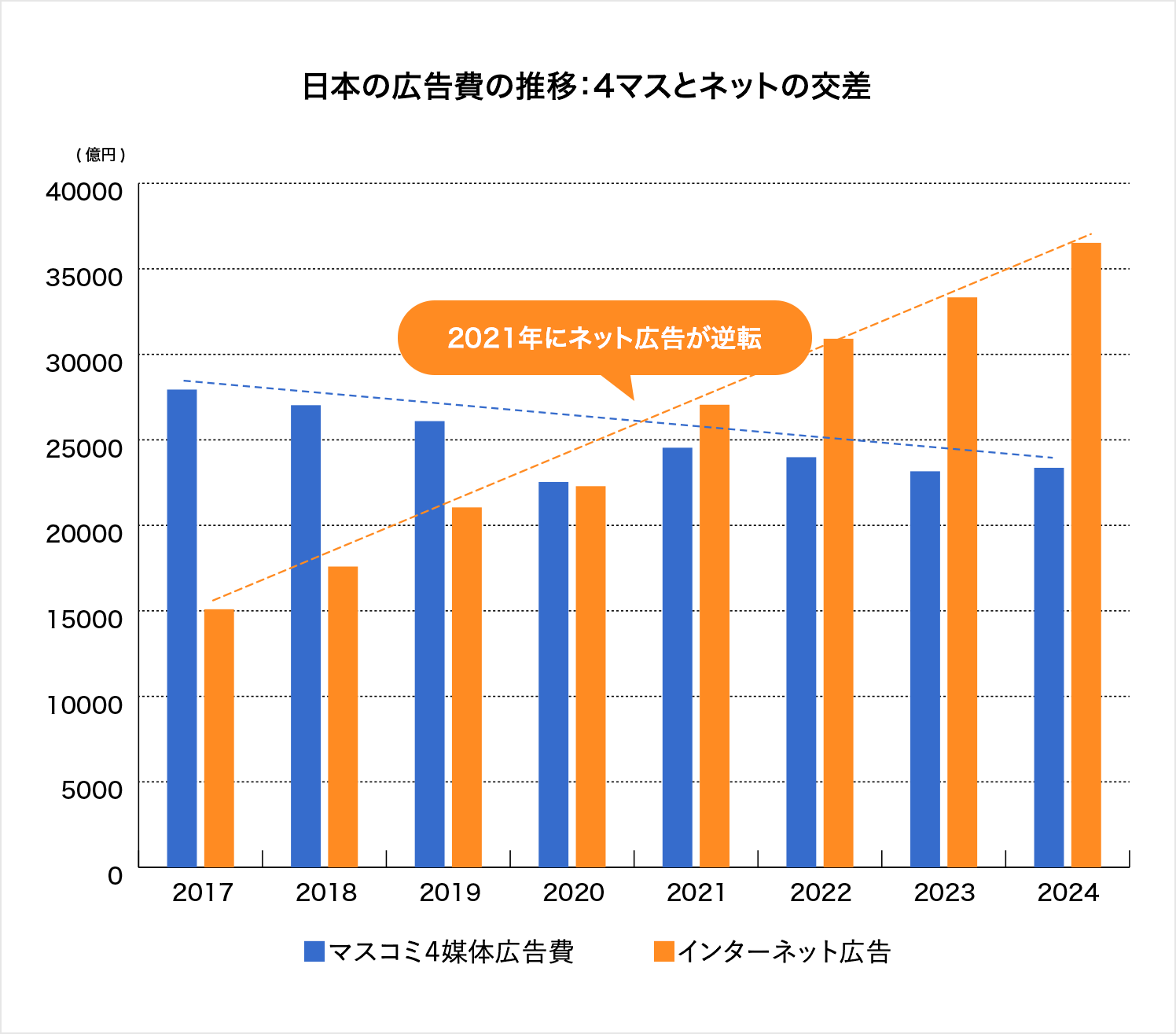

この十数年、日本の広告市場は、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌といった「4マス媒体」からインターネット広告へ大きく重心が移りました。2021年にはネット広告費が初めてマス媒体を上回り、以後も拡大基調が続いています。医療分野も例外ではなく、小規模医院でも低コストで出稿できる環境が整い、矯正歯科の広告露出は飛躍的に増えました。

「広告を出す医院が増えれば増えるほど、その内容が本当に正しいのか、患者さんを誤解させないかどうかが厳しく問われるようになっています」

公益社団法人日本矯正歯科学会 理事の富永雪穂先生は、現状をそう指摘します。

矯正歯科を標榜する医院の実態

現在、日本には6万7,000~7万件の歯科クリニックがあります。そのうち約2万5,000件が「矯正歯科」を標榜していますが、専門教育を受けた矯正歯科医は限られています。矯正歯科学会に所属する会員は約7,000名、その多くは大学で5年以上にわたる高度な教育研修を受けた専門家です。一方で、そうした専門研修を受けていない歯科医師が「矯正歯科」を標榜しているケースも少なくありません。

富永雪穂先生

「矯正歯科専門で診療を行っているクリニックは全国で3,000件程度に過ぎません。この数字からも、看板の表示と実際の専門性には大きな開きがあることがわかります」(富永先生)

初診患者数と相談件数の増加

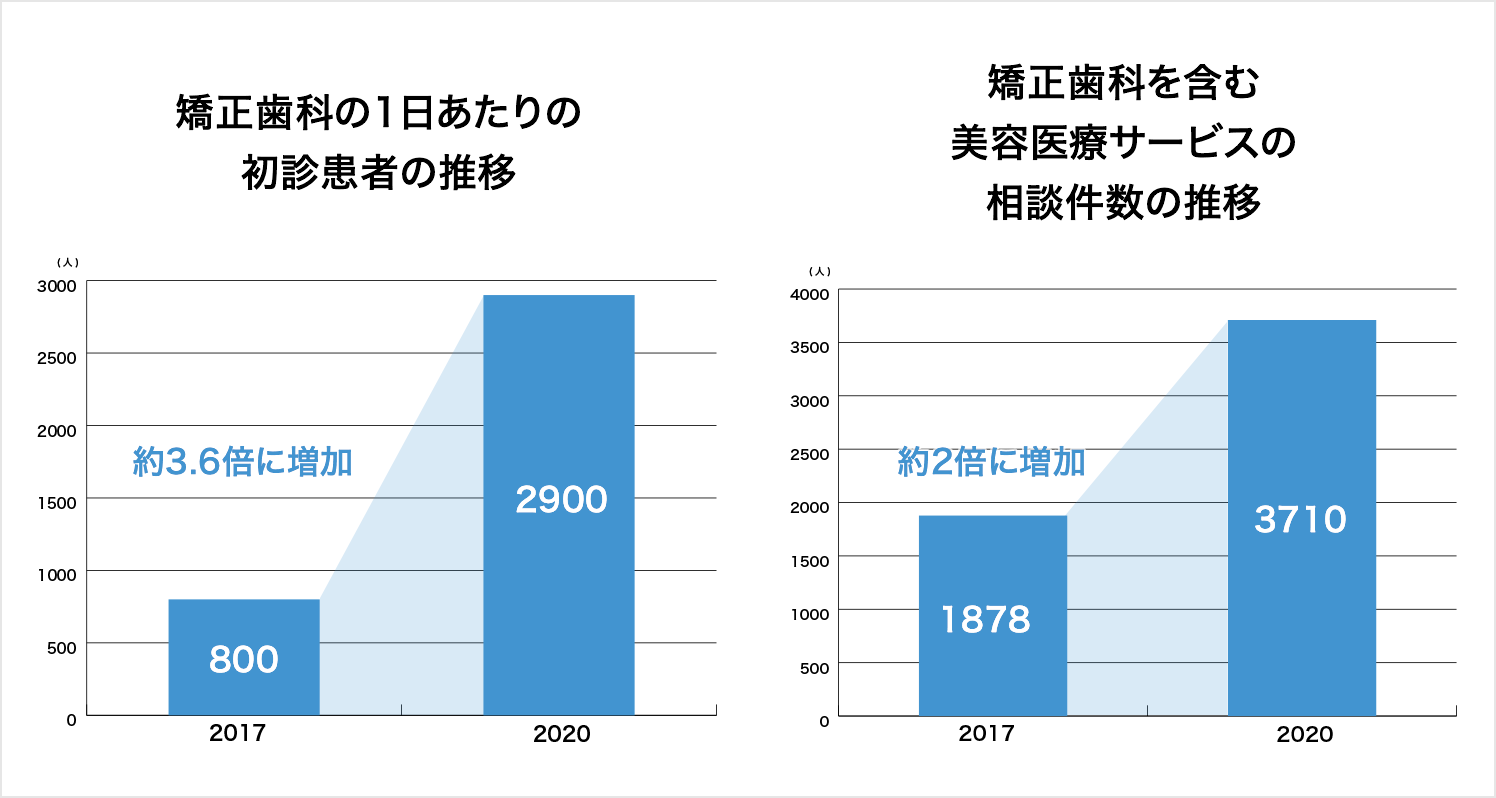

一方で、矯正歯科の患者数は着実に増加しています。

厚生労働省の統計によると、2017年には1日あたり約800人だった初診患者が、2020年には約2,900人へと約3.6倍に増えました。矯正歯科に関心を寄せる人々が増える一方で、全国の消費生活センターに寄せられる「矯正歯科を含む美容医療サービスに関する相談件数」も同時に増加。2017年の1,878件から2022年には3,710件と、わずか5年で約2倍に達しています。

患者の関心が高まるにつれ、受診先を選ぶ際にインターネット検索やSNSの情報を頼りにする傾向は一層強まっています。しかし、その情報の中には根拠が乏しいものや、誇大に表現されたものが散見されるのが現実です。

「ネットに出ている情報は、患者さんにとっては一つの参考になりますが、医学的に裏づけがあるとは限りません。誇大広告や根拠のない主張が紛れ込むことで、結果的に患者さんを誤った方向に導いてしまうことが少なくありません」

誇大広告がもたらす具体的な不利益

消費者庁に報告された事例には、次のようなものがあります。

「“短期間で治療が終わる”と宣伝されていたのに、実際には数年を要した」

「痛みがないと説明されたが、強い不快感が続いた」

「割安キャンペーンに申し込んだところ、追加費用が次々とかかった」

「契約前と治療内容が異なり、高額請求を受けた」……等々。

「広告は医院の”顔”であり、患者さんとの信頼関係の入口です。誠実で正確な情報を発信することが、安心できる医療につながるのです」

広告の現状から見える課題

医療広告ガイドラインの制定と改正

こうした状況の楔となるのが「医療広告ガイドライン」です。

厚生労働省は2012年に「医療機関のホームページガイドライン」を示しましたが、この時点ではネット上の情報は広告とは見なされず、法的拘束力もありませんでした。あくまで「自主的に守ってほしいルール」にとどまっていたため、誇大表現や根拠のない情報が横行し、消費者庁や厚労省に数多くの苦情が寄せられる結果となりました。

こうした事態を受け、2018年には医療法が改正され、現在の「医療広告ガイドライン」が施行されました。これにより、医療機関のウェブサイトも広告と同じ扱いとなり、違反が確認された場合には是正命令や罰則の対象となることが明確化されたのです。

「ガイドラインは単なる注意事項ではなく、法的拘束力を持つルールです。違反すれば行政処分に至る可能性があることを、医療者自身が強く認識する必要があります」

禁止される広告(代表例)

- 虚偽広告

例)「痛みがない矯正歯科治療」

- 比較優良広告

例)「県内有数」「最高の医療を提供」

- 誇大広告

例)「治療期間が大幅に短縮」

- 患者の体験談

⇒個人差が大きく誤認の恐れあり

- 治療前後の写真

⇒結果に個人差があるため誤認の恐れあり

- 過度な費用強調

例)「ただいまキャンペーン中」「東京最安値」

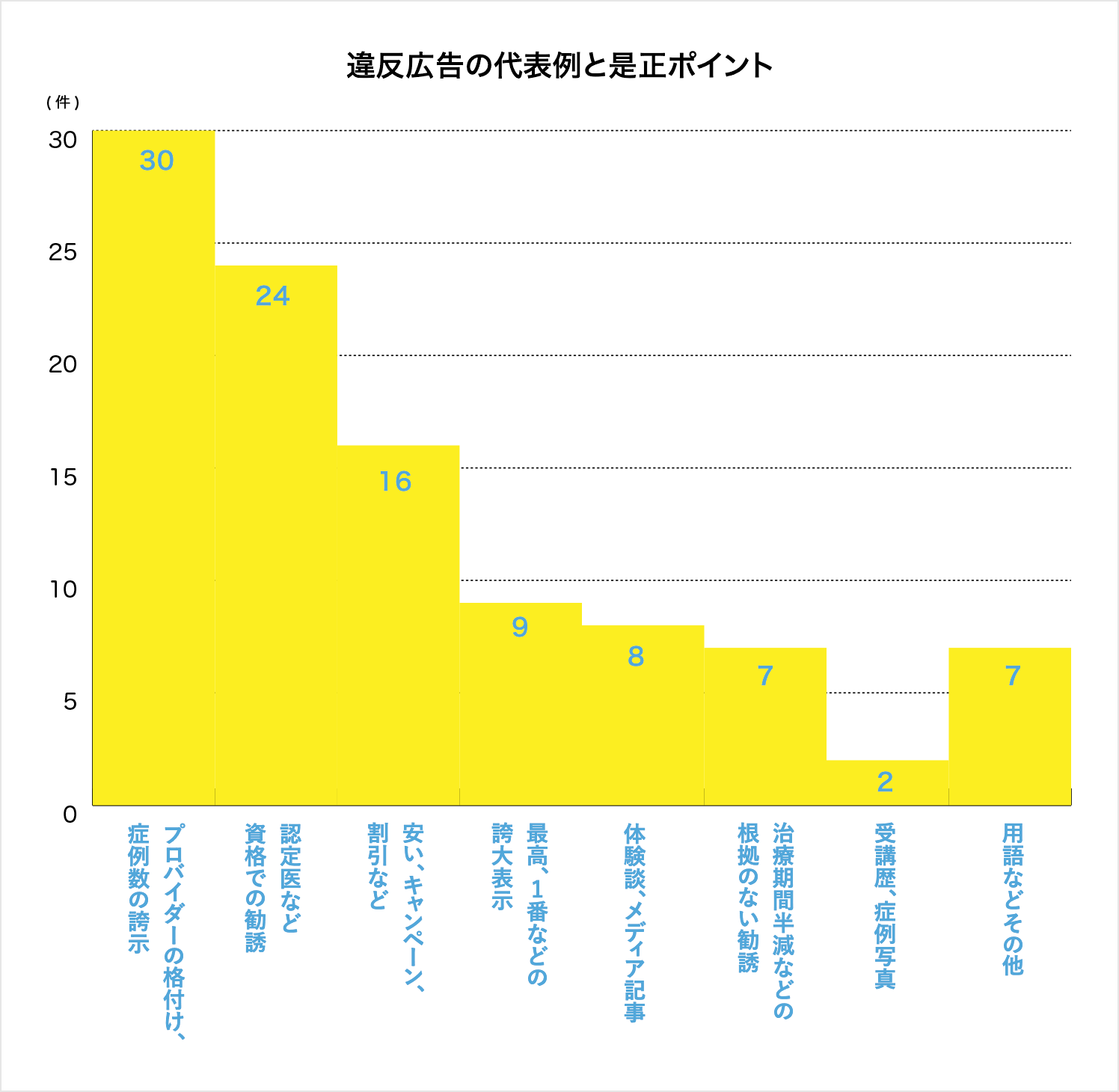

現状に残る違反広告とアライナーの問題

しかし、実際にはガイドラインで明確に禁止されている表現が今もネット上に数多く存在します。特にマウスピース型矯正(アライナー)をめぐる広告は問題が顕著です。

「『ブラックダイヤモンド・プロバイダー』といった称号は、製造販売会社が一定数以上の症例を扱った医院に与える”販売実績”を示すだけのものです。にもかかわらず、これをあたかも高度な技術力や治療成績を保証する尊称のように掲げているケースが散見され、患者さんを誤解させる要因となっています」

さらに「3〜6か月で治療完了」といった根拠の乏しい短期化の表現や、「モニター患者募集」「治療費返金キャンペーン」など費用を過度に強調した広告も後を絶ちません。これらはいずれも医療広告ガイドラインが禁じる典型的な違反であり、安易に飛びついた患者が治療途中で不安や不満を抱える大きな原因になっています。

「”短期間””安価”といった言葉が並べば、患者さんが惹かれるのは当然です。しかし、制約やリスクを理解しないまま治療に進めば、思わぬトラブルの温床になってしまいます」

学会による点検と今後の課題

こうした状況を受け、日本矯正歯科学会では早くから広告の適正化に取り組んできました。学会認定資格を持つ会員に対し、5年ごとに勤務先医療機関のウェブサイトを調査し、必要に応じて指導を行う仕組みを設けているのです。その成果として、学会員における広告違反率は著しく低く抑えられています。

「学会員の多くは大学で専門教育を受けた矯正歯科医であり、ガイドライン遵守の意識も高いのが現状です。ただし、学会員以外の医院には、指導が行き届きにくい点が大きな課題となっています」

患者が安心して治療を受けられる環境には、広告の適正化だけではなく、「患者自身がどう選ぶか」という視点も欠かせません。

ここからは、矯正歯科医会が示す”適正な受診先との出会い方”を整理します。

適正な矯正歯科に出会うために

専門性と広告の信頼性は相関する

矯正歯科専門開業医で組織され、北海道から沖縄まで全国に支部がある矯正歯科医会では、そのネットワークを活かし、2025年3月、広告の信頼性と専門性の関係を探るためのホームページ調査を行いました。

同会役員12名がそれぞれの12地域で大手検索エンジンを用いて「矯正歯科」を検索し、上位10件に表示された計約120件のホームページを確認。広告表現の実態を分析したのです。

「地域ごとの上位サイトを並べてみると、一定の傾向が見えてきました」

その傾向とは、「専門資格の有無」と「広告の適正性」との明確な相関関係です。

日本矯正歯科学会認定資格を持たない非資格医院に84%の広告違反が見られたのに対し、認定資格を持つ医師のホームページの違反率は23%。

そして、矯正歯科医会の会員(学会有資格者)の違反は0%でした。

矯正歯科医会による二重のホームページ審査体制

では、なぜ矯正歯科医会の会員に違反が確認されなかったのでしょうか。その背景には、次のような同会独自の審査体制があります。

1)会員は日本矯正歯科学会の認定医資格を持つため、5年に一度の資格更新の際、学会からの医療広告ガイドラインに則したホームページ審査を受ける

2)同会ホームページ内の医院検索に会員のホームページをリンクさせる際、医療広告ガイドラインに則しているかの審査を受ける

3)会員が新たにホームページを公開する際は、学会の指導を受けたうえで矯正歯科医会でも確認を行い、その後も定期的に点検を重ねる〈→二重審査〉

こうした多層的な仕組みが、0%という数字を支えているのです。

安心して治療を受けるために

最後に矯正歯科医会は、同会が提言として掲げる「6つの指針」を示しました。これは、患者が医院を選ぶ際の具体的な行動の道標となるものです。

★重要:(1)頭部X線規格写真(セファログラム)検査をしている

セファログラムは診断のグローバル・スタンダードで、特に子どもの患者さんでは顎顔面の成長バランスや成長方向、量の予測をするために不可欠な検査です。

★重要:(2)精密検査を実施し、それを分析・診断した上で治療をしている

矯正歯科治療を行うためには、臨床検査として①口腔内検査 ②顎機能と咬合機能の検査 ③顎のプロポーション検査 ④筋機能の検査、また、診断資料の分析として①模型分析 ②頭部X線規格写真の分析 などを実施した上で診断を行うことが不可欠です。

★重要:(3)治療計画、治療費用について詳細に説明をしている

矯正歯科では、検査結果を詳細に分析した上で診断を行い,治療計画を立案します。治療計画については、わかりやすい治療のゴールやそのプロセスを患者さんに示しながら、それぞれの患者さんに適した治療装置とその効果,治療期間、第二期治療の可能性(子どもの場合)、保定、後戻りの可能性や治療のメリット・デメリットおよび抜歯・非抜歯について説明を行います。

治療費用についても、治療費、調節料、支払い方法(一括・分割)、装置が壊れたときの対応、転医あるいは中止する場合の精算についても詳細説明を行い、患者さんの同意を得てから治療を行います。

★重要:(4)長い期間を要する治療中の転医、その際の治療費精算まで説明をしている

本会には治療中に転居等で診療所を変わらざるを得なくなった患者さんに、転居先にできるだけ近い矯正歯科を紹介する「転医システム」があります。

※紹介先は、本会所属の矯正歯科専門開業医。治療費の過不足も当会の取り決め目安に沿って精算

★推奨:(5)常勤の矯正歯科医がいる

常勤の矯正歯科医がいることは、以下のようなメリットにつながります。

・治療において画像診断ができる撮影機器などの環境・設備が整っている

・矯正装置が取れてしまったなど器具に不具合があっても、すぐに対応できる

・同じ担当医による一貫治療が行える

★推奨:(6)専門知識がある衛生士、スタッフがいる

矯正歯科への豊富な経験と知識があるスタッフがいることは、以下のようなメリットにつながります。

・矯正歯科医の指導監督のもとに、患者さんへのさまざまな対応が可能となる

・矯正装置への口腔衛生指導が行える

・治療中の食事指導が行える

矯正歯科医会の安心・安全な治療への取り組みは、公式ホームページでも紹介されています。誇大広告に惑わされず、納得できる治療を選ぶために、まずは正しい情報に触れることから一歩を踏み出してください。